Por Caio César | 22/04/2020 | 12 min.

Este artigo foi adaptado a partir de uma série de tuítes publicados em 15/04/2020. Seu objetivo é estimular a reflexão, apontando uma série de questões que precisamos ter em mente antes de ceder a qualquer tipo de lobby em torno das ofertas de mobilidade como serviço sob demanda. Como de costume, as noções de que serviços de transporte não são produtos de prateleira e de que é um equívoco supervalorizar a mobilidade demandada via aplicativos, são dois pilares fundamentais da argumentação.

Para tornar mais fácil a argumentação, pequenos trechos do texto original de Rafael Balago, publicado na Folha de S.Paulo em na mesma data, foram reproduzidos na forma de citação, ao abrigo das limitações de direitos autorais disciplinadas pela Lei 9.610 de 1998.

A experiência de Xangai mostra que o transporte público após a pandemia poderá se tornar menos anônimo. Hoje já é possível saber em detalhes quantas viagens de apps como Uber cada pessoa fez, aonde foi e em que carro, mas as viagens de ônibus e metrô costumavam garantir mais discrição — embora algumas cidades usem câmeras de reconhecimento facial nas estações.

No caso de Xangai mencionado, precisamos considerar a relação entre o estado chinês e as empresas de pagamento citadas, além do framework “frouxo” de privacidade. O Brasil, mesmo sendo uma democracia deficiente, permite reportagens investigativas, como aquelas realizadas pel’O Intercept, que recentemente apontou questões preocupantes ligadas à venda de dados de clientes de operadoras de telefonia móvel.

Soa irônico vender a ideia de que “essa nova realidade abre caminho para que governos e empresas de transporte façam testes amplos com tecnologias que já existiam, mas eram usadas apenas em pequena escala” sem contextualizar como a afirmação se aplica no Brasil.

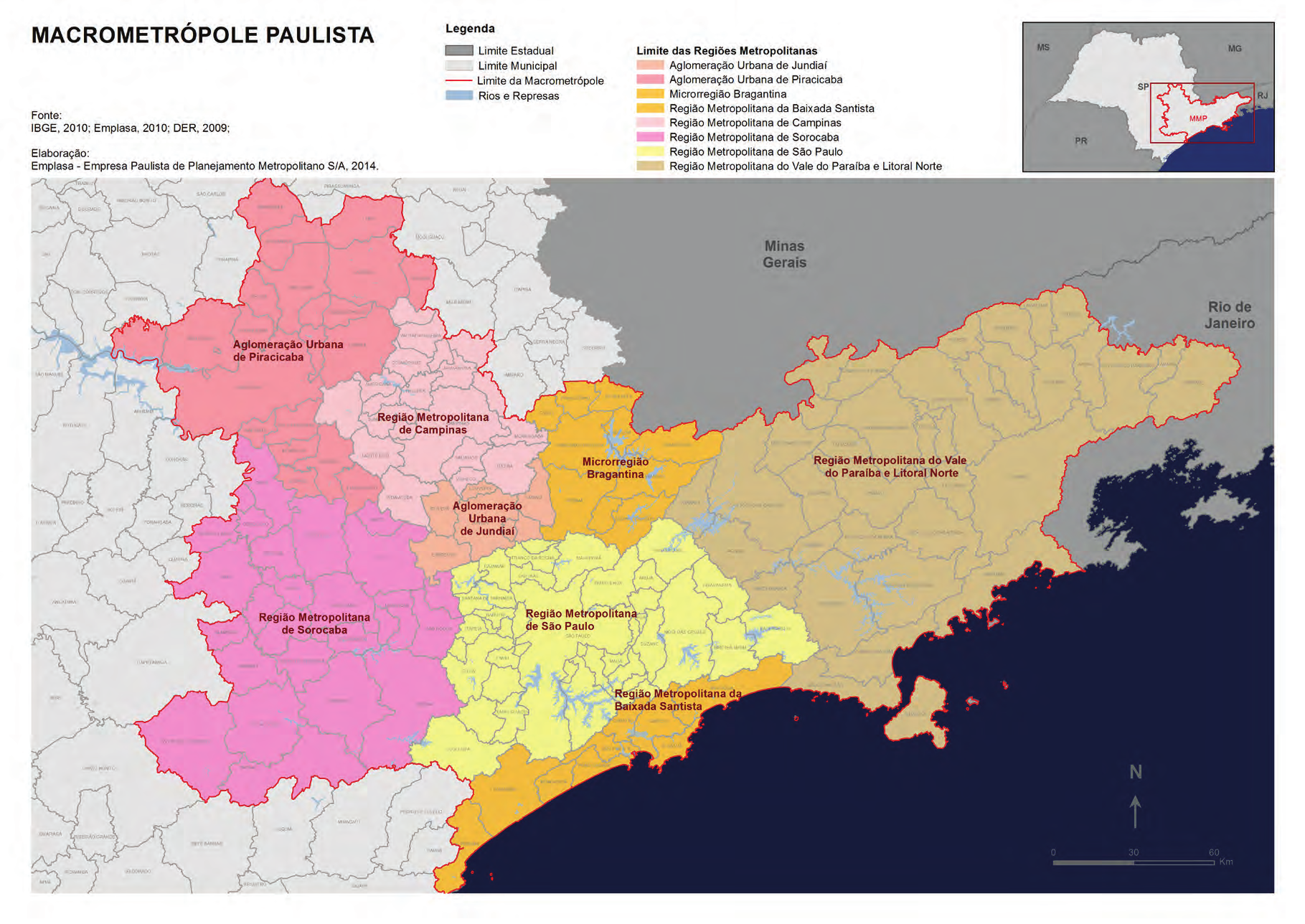

Se considerarmos apenas a Macrometrópole Paulista (vide mapa acima), precisamos lembrar que a estatal EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), altamente dependente do mercado, não só não conseguiu exigir um protocolo comum para a bilhetagem até hoje, como ainda administra o transporte intermunicipal sobre pneus em regiões metropolitanas que permanecem adotando vale-transporte em papel. A fragmentação da bilhetagem é evidente: a RMSP (Região Metropolitana de São Paulo) usa o BOM; enquanto a RMC (Região Metropolitana de Campinas) usa o BUS+; e, finalmente, a RMBS (Região Metropolitana da Baixada Santista) usa o BR Card.

Poderíamos lembrar que, numa das principais regiões metropolitanas do planeta, a capital do estado de São Paulo segue utilizando um cartão com tecnologia NFC (Near Field Communication) do século passado, que já foi hackeado e, com o agravamento da situação (e com vendedores de crédito ilegal se proliferando nos municípios ao redor), começou a restringir o uso anônimo gradativamente.

Essa nova realidade abre caminho para que governos e empresas de transporte façam testes amplos com tecnologias que já existiam, mas eram usadas apenas em pequena escala.

É possível compará-las a situações como trabalho 100% remoto ou compras de supermercado por aplicativos: muita gente aderiu a elas da noite pro dia, mas ainda não se sabe se essas novas práticas vieram para ficar.

A comparação com o trabalho remoto também soou muito assimétrica para ser diretamente possível. Uma coisa é ampliar o trabalho remoto, outra coisa são as tecnologias associadas ao home office. Trabalho remotamente já é possível há muito, muito tempo. Sua disseminação e facilitação parece estar associada ao barateamento que decorreu na esteira da própria evolução da informática. De acordo com a Fortune, mencionada pela Exame, 56% dos líderes das maiores empresas estadunidenses, alimentam a expectativa de ampliar a força laboral remota.

Para compreender o processo evolutivo, podemos pensar que terminais especializados e/ou a necessidade de equipamentos sofisticados conectados a escassas linhas telefônicas deram lugar a notebooks de menos de R$ 2 mil adquiridos via parcelamento, bem como ampliação de acesso via banda larga, incluindo fibra ótica, que já ultrapassava os cabos metálicos por uma ligeira margem de 1,2%.

Podemos ainda recuperar alguns avanços de quase trinta anos atrás. quando o Windows 95 já incluía tecnologias para reuniões remotas (NetMeeting) e o Windows NT já incluía tecnologias para acesso remoto (RDP e RAS). No caso de sistemas Unix, como subentendi ao falar de equipamentos caros e restritos, trabalho remoto já era possível nos anos 1970 (como o Silent 700 da Texas Instruments, introduzido em 1971).

E, sim, é verdade que plataformas como a Zoom, de reuniões virtuais, tiveram aumento vertiginoso de usuários (e de falhas), mas tecnologias de reuniões remotas existem há décadas, inclusive nem começaram na Web, como expliquei.

O próximo passo dessa reorganização é se adaptar aos novos fluxos de deslocamento. “Se a cidade cria um centro de triagem de coronavírus, é preciso fornecer meios para que as pessoas cheguem lá de transporte público”, aponta Sérgio Avelleda, diretor de mobilidade urbana do instituto WRI, com sede em Washington.

As falas de Sérgio Avelleda, ex-secretário de transportes metropolitanos e também ex-secretário municipal de transportes da capital, se aplicam perfeitamente ao planejamento tradicional de transportes. E, entendamos que, por tradicional, não significa que não pode ser inovador.

Avelleda sugere que as prefeituras podem tentar descobrir quais regiões concentram mais residências de profissionais de saúde, para criar ou reforçar linhas entre esses endereços e os hospitais.

“Poderia, inclusive, usar serviços como táxi e carros de aplicativo para levar essas pessoas, em uma parceria entre serviços privados e públicos”, propõe.

E a aplicabilidade fica evidente na sugestão de compreensão da lógica de origem e destino dos profissionais de saúde. Não há nada de especial nisso, justamente porque as cidades são dinâmicas. A expectativa mínima é que o transporte dialogue com a oferta de pontos de interesse existente no tecido urbano e, para tanto, o poder público precisa compreender o mesmo tecido e traçar linhas, seja ele operador ou apenas regulador. Em outras palavras, o transporte sempre precisa ter um planejamento continuado, porque a cidade é um organismo vivo, inclusive sujeito a pragas, como muito bem sabemos, não é mesmo? O texto de Balago parece subentender que o planejamento tradicional carece de dados ou que não há como aplicar tecnologias melhores.

Ora, com contadores de fluxo ou mudanças na bilhetagem, incluindo abertura e uniformização de protocolos de bilhetagem, entre outras medidas, além do uso de dados de telefonia, que já é uma realidade hoje, o planejamento ganha ainda mais insumos. Não depende de van por aplicativo.

O estudo detalhado das viagens dos passageiros a partir de dados de apps poderá ser usado no futuro próximo para reorganizar os sistemas — e diminuir a ocorrência de cenas como ônibus lotados em uma linha e vazios em outra.

Infelizmente, a afirmação acima perpetra um lobby ruim, porque se aproveita de sintomas problemáticos cujas causas-raízes podem ser múltiplas. A reorganização de sistemas não depende de aplicativo para ser viável. Diferenças de padrões de demanda (incluindo superlotação) podem surgir por inúmeros motivos, incluindo mau uso do solo (não é por acaso, por exemplo, que o COMMU pautou a Zona Leste da capital em praticamente todos os anos desde que surgiu, em 2014).

Nos últimos anos, várias empresas fizeram testes de transporte público sob demanda: o passageiro usa um app para pedir uma viagem, o sistema agrupa vários pedidos e cria rotas maleáveis para ir pegando e desembarcando as pessoas pela cidade, sem se prender a itinerários ou horários fixos.

O reducionismo tenta ser abrandado por um verniz de “case de sucesso”, ligado a uma reportagem fraca (pois é rasa) sobre um sistema que nasceu recentemente para substituir um sistema seletivo (ônibus executivos) que tinha baixa adesão em Goiânia.

E há mais problemas na ideia de que “nos últimos anos, várias empresas fizeram testes de transporte público sob demanda”. Ora, por que não foi reportado? Cadê a tabela com as empresas, nome do serviço, tempo de operação, demanda média de passageiros por dia útil? Quantas empresas são? O que são várias empresas pra mim, podem ser poucas empresas para você, certo? Tentar forçar cases duvidosos de sucesso é uma estratégia que, na nossa opinião, contribui para tentar diminuir incertezas e empurrar produtos imaturos (e que podem ser danosos).

O texto torna o transporte por demanda uma panaceia, vendendo um produto que gerencia uma fila de pedidos de viagens e de rotas flexíveis. Tudo infalível. O horário também é flexível. Observem: não há preocupação com universalidade ou resiliência. Não há garantias. A seguir, algumas perguntas que ficaram sem resposta, mas que são importantes para refletirmos sobre a premissa equivocada da “fila mágica de pedidos”:

- Se a fila de pedidos não for capaz de lotar o veículo, a viagem de um ou mais solicitantes poderia ser cancelada?

- Se a fila de pedidos for extensa, o sistema consegue escalar e fornecer oferta e, se sim, como?

- Se as viagens forem muito pendulares, o sistema conseguiria alocar lugares mais eficientemente e por quais motivos?

- Se os itinerários forem excessivamente diretos, haveria risco de sequestrar o viário com coletivos que circulam muito tempo com assentos vazios?

E poderíamos sofisticar mais nossa visão cética, perguntando por quais motivos tais sistemas sob demanda nunca caminham lado a lado com os objetivos de uma cidade compacta. Dica: não caminham lado a lado, pois eles são incompatíveis, uma vez que nasceram nos EUA, que tem problemas com urbanização difusa.

Ônibus e vans rodam conforme a necessidade, evitando circular vazios.

Assim, nem preciso dizer que a ideia de que ônibus vazio vendida pelo texto é pura balela, porque assume uma rotatividade de passageiros perfeita sempre. E reparem: não tem nenhum dado, estudo ou especialista afirmando isso.

“A tecnologia permite criar pontos virtuais pela cidade, o que reduz a aglomeração nas paradas, e limitar o embarque apenas a passageiros autorizados, como profissionais de serviços essenciais”, detalha.

A premissa de pontos virtuais de um certo aplicativo também foi pensada sob medida para a crise, mas é uma constante em serviços sob demanda, que têm obrigado a instalação de baias para embarque e desembarque em grandes empreendimentos e funcionam de forma caótica em outros casos.

Mas é possível ir além e afirmar que a premissa de pontos virtuais é irresponsável: uma coisa que a gente precisa aprender sobre cidades é que infraestrutura não é virtual, na verdade, tudo o que é virtual se dá numa infraestrutura pré-existente. Lamento: é mais reducionismo. A noção de pontos virtuais, da forma que foi colocada, se aplicada para um serviço com alcance relevante (e viabilidade comercial, logo), ignora que é preciso ter infraestrutura prévia e que, mesmo que ela exista, a experiência do passageiro pode não ser adequada.

Na prática, estamos vendo o surgimento de startups que operam com baixa responsabilidade em torno das externalidades que provocam, transformando vidas e negócios em cobaias, sem data para término. São startups que perigosamente tentam implodir estruturas de regulação, ou seja, ao invés de aprimorarmos a regulação, discutirmos a ampliação da concorrência ou, até mesmo, a reestatização ou mudanças mais profundas em como os serviços de transporte devem ser concebidos, estruturados e executados, terceirizamos para uma infinidade de apps sem know how.

Nada mais do que a velha discussão que surge contra práticas neoliberais, que se traduz aqui em: ou a sociedade admite que o estado pode planejar ou então restringe seu poder de planejamento e se torna conivente quando um enxame de vans coordenadas por aplicativos dominarem.

“O serviço funciona com aplicativos, de modo que um ônibus regular pode ser usado no serviço sob demanda. Basta dar um tablet ou smartphone para o motorista.”

“Basta dar um tablet ou smartphone para o motorista”. Ninguém precisa ser treinado? Os equipamentos não possuem custo e vida útil? O reducionismo continua, agora patrocinado por uma startup israelense.

Em Goiânia, o app CityBus, que funciona de modo similar, com vans, ampliou seu serviço para mais bairros nas últimas semanas. Lançado no ano passado, conta com 85 mil usuários cadastrados.

A menção ao CityBus de Goiânia feita no texto surfa em dados cadastrais, mas não expõe a demanda. Nossa lógica para questionar a estratégia é bem simples: cadastro não implica em uso regular. Questione-se: dos 85 mil usuários cadastrados (número irrisório para os padrões de São Paulo, audiência-alvo e sede do jornal), quantos utilizam diariamente? Cadê os dados?

Embora promissor, o modelo ainda não foi testado com milhões de usuários ao mesmo tempo e acabou barrado por alguns governos. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, impediu um app desse tipo no ano passado poucos dias após seu lançamento por considerar que tratava-se de transporte clandestino.

Mas o pior estava por vir. Não bastando o lobby escancarado, o texto se rendeu à defesa de um serviço que invadiria um corredor exclusivo no ABC Paulista. Ora, é fácil dizer que uma prefeitura proibiu sem explorar as causas. Resumidamente, a prefeitura da capital impediu um serviço alienígena que provocaria interferências num corredor exclusivo com padrão BRT (Bus Rapid Transit) bem chinfrim (vulgo Corredor Metropolitano ABD), comandado por oligarquia familiar de São Bernardo do Campo.

Finalmente, é triste observar que os parágrafos seguintes desprezam a possibilidade de retomada dos serviços via estado, como se tivéssemos de ficar reféns de empresas privadas que muitas vezes operam mal (quando não são oligarquias que fazem de tudo para se manter na operação). Como expusemos aqui, a ideia de que os apps serão uma panaceia parece ter vindo com o objetivo de impedir discussões sobre a cidade, que já são muito mais tímidas do que gostaríamos.

Eles temem que ocorra algo similar ao que houve no setor de táxi, que perdeu boa parte da clientela para os serviços via app. Em resposta, taxistas tiveram de baixar preços e passaram a fazer jornadas mais longas.

A comparação com o serviço de táxi também nos pareceu duvidosa e alimentadora de uma noção neoliberal de que mais concorrência é melhor, associada à ideia simplista de que a precariedade nada mais é do que indício de um mau ator (player) do mercado, que fracassará e será substituído em virtude da chegada de outros atores.

Como o transporte não é um serviço de prateleira, mas sim um serviço essencial e com forte caráter social e estruturador do tecido e das relações que nele se dão, as flutuações mercadológicas normalizadas pelo neoliberalismo são simplesmente incompatíveis com o grau de complexidade do serviço a ser prestado, ou seja, aquele papo de concorrência perfeita que é metafísica pura, pois se consideramos que não existe mercado perfeito, que o transporte é serviço essencial, que o transporte e a cidade dependem um do outro, entre outros fatores que são “carne de vaca” para quem trabalha com planejamento urbano, chegamos a conclusão de que o único ator capaz de tutelar a concorrência (se ela for desejável) e os objetivos é o estado. Sem escapatória. Não podemos admitir o surgimento de mais precariedades como um mal menor, como pretexto para tornar mais fáceis as apostas de startups.

Não há espaço para mais amadorismo, ainda que fantasiado de aplicativo descolado e disruptivo.

Se você ainda não acompanha o COMMU, curta agora mesmo nossa página no Facebook e siga nossa conta no Instagram. Veja também como ajudar o Coletivo voluntariamente.

comments powered by Disqus