Por Caio César | 10/12/2021 | 12 min.

Recentemente, o LabCidade publicou um trabalho muito interessante a respeito de como a população está distribuída em São Paulo e parte da periferia metropolitana. Intitulado “A verticalização de mercado em São Paulo é branca”, o artigo suscitou uma série de reações, à direita e à esquerda, ou seja, temos mais uma oportunidade de reflexão e de retomar críticas publicadas anteriormente.

Não quero entrar em detalhes sobre as reações, mas quero tecer alguns comentários a partir delas. Considerando a discussão que eu e outros membros do COMMU tivemos, acho que fica nítido que o modelo de verticalização atual, predominantemente dependente do mercado formal, é bastante inadequado, no entanto, também tendemos a concordar que os responsáveis pela produção imobiliária não atuam num completo vácuo.

Em outras palavras, estamos diante de uma temática complexa, em que grupos heterogêneos parecem se polarizar em torno de duas trincheiras: na primeira, parece existir uma forte dissociação entre intelectuais, população operária e o mercado, além de uma narrativa anticapitalista que não demonstra comprometimento ou capacidade de entregar soluções para quem precisa morar agora e não pode esperar uma revolução armada e os dissabores típicos de um processo de ruptura econômica, há, ainda, um completo esvaziamento da agenda ambiental, ignorando as externalidades de determinadas formas de uso e ocupação do solo; na segunda, parece existir uma confiança excessiva nas forças mercadológicas, além de um outro tipo de dissociação perigosa, que faz parecer que o aparato político e estatal opera em completo isolamento e independência do mercado, o que é bastante discutível em virtude da possibilidade de captura, o que fortalece uma narrativa de que a produção imobiliária é ruim e limitada porque o governo municipal tem feito uma “sabotagem regulatória”.

Nos dois casos, a discussão não ganha contornos suficientemente maduros para produzir uma agenda propositiva, alicerçada em consensos razoáveis.

A tentativa de falar aqui em grupos heterogêneos significa buscar construir um texto em tom mais ameno e mitigar acusações de construção de espantalhos, ainda que as discussões a que somos expostos transbordem elementos em comum. Vale ser reiterado que, como apontado anteriormente, a discussão é ruidosa e existem grupos heterogêneos, entretanto, o problema é o “sabor” que fica após o contato com as intermináveis e improdutivas discussões, muitas delas travadas no Twitter e soterradas em questão de poucas horas, quando muito, poucos dias.

Infelizmente, as discussões continuam indo e vindo, mas nós, como o conjunto de pessoas que vive na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista, estamos patinando.

É preciso, desde já, que os limites sejam deixados claros. A crise habitacional da metrópole de São Paulo não nasceu ontem e não há indícios de um levante no horizonte. Também não há indícios de que será resolvida boicotando a tramitação da revisão do Plano Diretor Estratégico de São Paulo a partir de argumentos de conveniência, que se realmente fossem encarados com rigor, paralisariam praticamente toda a atividade legislativa, além de inúmeras obras e contratações sob responsabilidade de diferentes poderes executivos.

Falta cautela e sobra ingenuidade.

Recentemente, um ilustre professor da Universidade de São Paulo (USP), João Sette Whitaker Ferreira, publicou o artigo “Por que os Planos Diretores estão sob ataque” no Outras Palavras, um veículo progressista de mídia alternativa. Gostaria de propor uma reflexão em torno de alguns pontos do texto. Em primeiro lugar, é importante dizer que, embora tenhamos um histórico de concordância com o Plano Diretor Estratégico de São Paulo, aprovado na gestão Fernando Haddad (PT), na qual Whitaker ocupou o cargo de Secretário de Habitação (ele substituiu um malufista), o que tem parecido é que as disputas narrativas estão claramente acima da técnica.

Parte da sociedade, notadamente algumas forças do mercado que detêm muito capital, quer ampliar suas margens de lucro e afrouxar ou flexibilizar determinados parâmetros, sem, necessariamente, melhorar sua produção ou ampliar o acesso a famílias e indivíduos com menor poder aquisitivo. Para estes, revisar qualquer marco regulatório é vantajoso, desde que lhes possa conferir negócios mais lucrativos, inclusive limitando outros atores mercadológicos e o papel do poder público, se conveniente for.

Parte da sociedade, notadamente proprietários de imóveis unifamiliares localizados em áreas valorizadas em regiões que concentram empregos e infraestruturas sofisticadas de mobilidade (tais como linhas de metrô), tenta preservar formas de vida que negam a cidade real, rejeitam o transporte público e estimulam práticas especulativas a partir da artificialização da escassez imobiliária. Organizam-se em associações direitistas reacionárias, que deturpam e distorcem questões complexas, como a poluição atmosférica e a ausência de cobertura vegetal, para proteger interesses velados de segregação socioespacial. Para estes, boicotar ou endurecer qualquer marco regulatório é vantajoso, desde que lhes possa conferir a manutenção do status quo que mina a qualidade de vida da maioria da população.

Parte da sociedade, notadamente uma esquerda reacionária, oportunisticamente utiliza grupos vulneráveis em discursos anticapitalistas, que reduzem o mercado a grandes produtores imobiliários interessados na produção de imóveis de alto luxo, isentando outras peças do “quebra-cabeça urbano” de responsabilidade. Nas entrelinhas (às vezes, nem tão nas entrelinhas assim), romantizam favelas e a prática da autoconstrução, como se estas fossem traços identitários da população operária e elementos de memória associados ao bem-estar social, não sintomas claros de uma sociedade e cidade doentes, com pouco apreço pela dignidade humana. Para estes, elevar o volume de burocracia e a complexidade do marco regulatório é vantajoso, desde que lhes garanta um protagonismo inútil numa luta na Web que, vez ou outra, transborda para espaços com poder de deliberação, geralmente quando há alinhamento com grupos que desejam a manutenção do status quo.

Do lado do progressismo, sobretudo à esquerda, é preciso serenidade para não produzir uma discussão contaminada, com possibilidade de envenenamento da opinião pública e, até mesmo, das políticas públicas.

Precisamos de pessoas capazes de criticar o mercado, criticar o Estado, criticar grupos de interesse nocivos e, simultaneamente, entregar soluções equilibradas. Urge a necessidade.

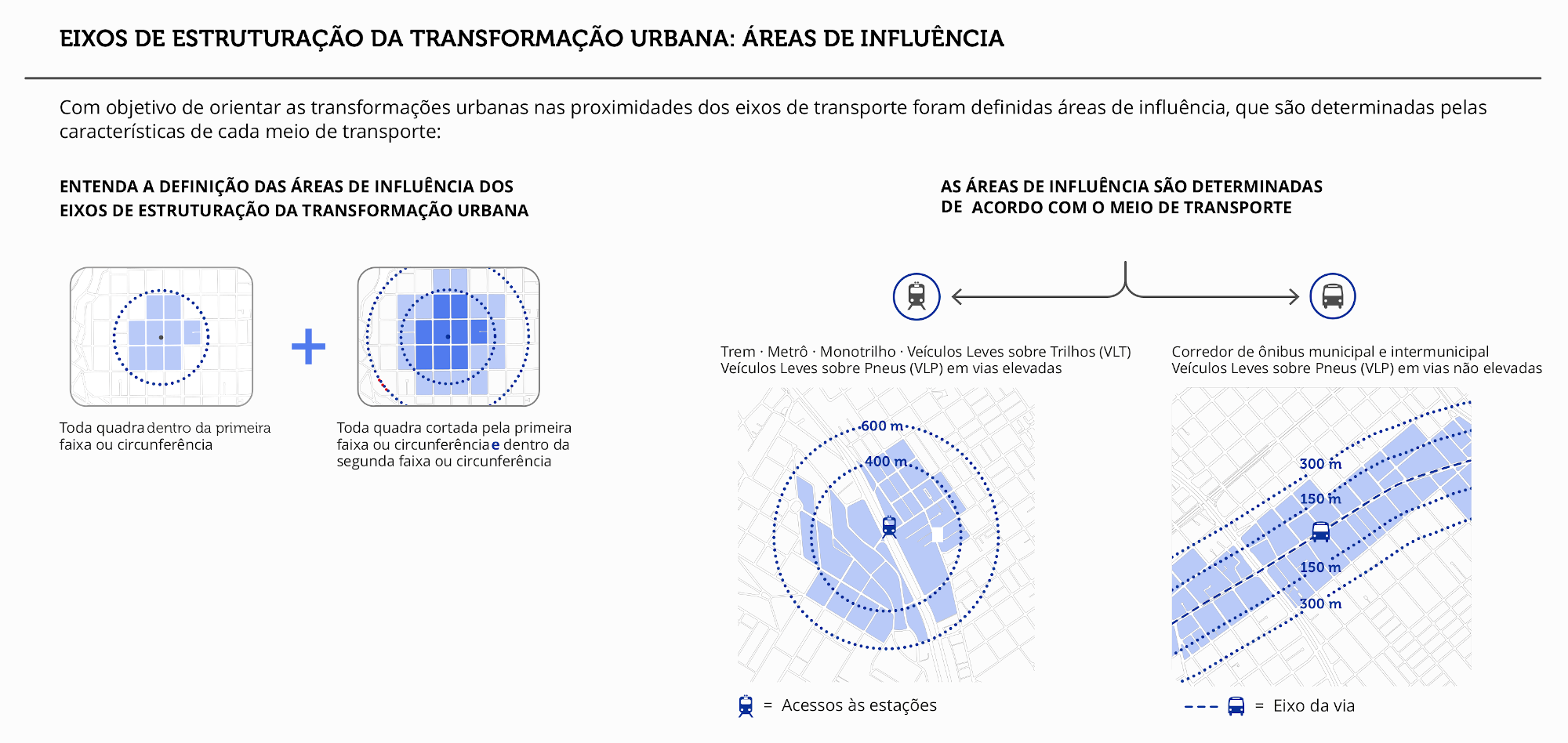

Em discussões internas, a partir de apontamentos de alguns liberais, percebemos que o plano diretor da capital possui oportunidades para melhor considerar a infraestrutura de transporte público. Notamos que a capital não trata linhas metroferroviárias em superfície e elevado como eixos, o que é contraditório em comparação com os ônibus. Notamos ainda que a flexibilização de parâmetros para o entorno de estações metroferroviárias está limitada a um raio que não chega a 1 km, o que torna inviável qualquer perspectiva realista de produção de quadras-modelo para o transporte ativo, sobretudo a mobilidade a pé.

Teria sido melhor se a discussão tivesse partido da esquerda, mas não partiu. É possível que o campo gravitacional da primeira trincheira exerça muito mais força e desestimule posicionamentos divergentes. De novo, não podemos permitir que pautas tão essenciais fiquem reféns de gente egoísta e tacanha. São Paulo é muito maior do que elas.

Nós do COMMU, em muito por minha iniciativa, acompanhamos algumas das discussões do Fórum SP 21 e percebemos que a capital falhou miseravelmente até no impedimento a grandes condomínios murados. Houve uma apresentação que discutiu, entre outros dispositivos, o Artigo 87 da Lei nº. 16.402 de 2016 para lotes em ZEU (Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana), ZEM (Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana) e ZC (Zona de Centralidade) com dimensões entre 10 mil e 20 mil m². Apenas num espaço eminentemente acadêmico, distante da população, percebemos que, no restante da cidade, predomina uma lógica de lotes murados. São discussões restritas como esta que contribuem para que possamos compreender quais motivos levam uma construtora a conseguir adquirir uma série de sobrados no Tatuapé e construir uma grande condomínio-clube murado, inclusive reduzindo a oferta de comércio e serviços.

A cidade permite. Para permitir, alguém eleito escreveu a leu. Para alguém ter sido eleito, alguém financiou a campanha. Para a campanha ter êxito, alguém votou. No final, outro alguém, que passou pelo mesmo processo, aprovou a lei. São muitos alguéns. E parte dos alguéns são eleitores, intelectuais, agentes mercadológicos etc.

Mas… pateticamente ninguém toma a responsabilidade para si! Por que é tão difícil olhar para essa pilha deprimente de asfalto, aço e concreto que tanto ousamos chamar de “cidade” e admitir parcela de culpa? Covardes, é o que somos. Um bando de covardes.

Outro problema, que ficou nítido durante nossas discussões, é que São Paulo é, infelizmente, uma “cidade gabaritada”. A noção de “miolo de bairro”, que deveria ser lida como “tecido potencialmente suburbano e orientado pelo transporte motorizado, sobretudo individual”, a depender de qual parte do território zoneado estamos falando, implica num gabarito de 8 andares. Não estamos falando de uma cidade dinamarquesa com uma ou duas centenas de milhar de habitantes. Estamos falando de São Paulo e seus cerca de 12 milhões de habitantes.

Vamos raciocinar conjuntamente: a verticalização mais expressiva, que não necessariamente produzirá adensamento e inclusão social, está artificialmente restrita. Ela não chega a um raio de 2 km de uma estação, mesmo se a capacidade for de, digamos, mais de 100 mil passageiros/hora por sentido, como acontece hoje na Estação Tatuapé. Morar perto do metrô é luxo, porque escolhemos assim. Gastar duas horas de ônibus para chegar numa estação de metrô é lugar-comum, porque estamos normalizando subúrbios de qualidade duvidosa em nome da romantização de uma vida miserável, para marcar uma posição de classe que é reacionária e freia transformações no lugar de impulsionar transformações, sobretudo transformações que favoreçam trabalhadores e trabalhadoras.

Falando na Estação Tatuapé, não é irônico ter tanta oferta de lugares, mas, ao mesmo tempo, tanta dificuldade para se morar perto dela? Antes dos dois shoppings centers, que não são exatamente exemplos de promoção de urbanidade e relação saudável com a cidade, a estação possuía dois generosos bolsões de estacionamento. Em 1981. E os bolsões duraram até a primeira metade da década de 1990. Naquele momento, já era muito difícil morar em São Paulo e a questão do deficit habitacional estava bastante latente em decorrência do crescimento econômico de décadas anteriores, a expansão do parque industrial e a migração nordestina para São Paulo.

Nós temos uma crise habitacional que vem de muito tempo atrás e não seria correto dizer que ela apareceu do nada nos últimos anos. É uma crise que vem se estendendo e está associada ao processo de urbanização brasileiro, que foi muito intenso. A partir dos anos 1960, 1970, 1980, e de lá para cá, as políticas públicas governamentais não deram conta do recado da provisão da habitação para a classe trabalhadora. Em países onde o problema da moradia foi equacionado de forma muito mais apropriada do que no nosso país, o Estado proveu moradia por meio de subsídios e políticas públicas. No caso da Europa, por exemplo, existia a habitação de propriedade pública, em que as pessoas pagam aluguéis bem baratos — em São Paulo chamamos de locação social — e a propriedade é da prefeitura. Isso ocorreu em muitos países da Europa; o trabalhador ou tinha um salário condizente com a possibilidade de comprar uma moradia, ou pagava um aluguel que não comprometesse mais de 30% da sua renda. No Brasil não aconteceu nada disso: nem o Estado fez seu papel de prover moradias e oferecer subsídios para a população trabalhadora, nem o salário dos trabalhadores é suficiente para a comprar a moradia, porque este é o item mais caro para uma família.

Fragmento de entrevista do professor Francisco de Assis Comarú (Patricia Fachin, Instituto Humanitas Unisinos, 14/05/2018)

Os bolsões, os shoppings e a completa ausência de uma política habitacional digna, que não repita o fracasso dos conjuntos habitacionais construídos no que hoje são as imediações de estações Arthur Alvim e José Bonifácio, aparentemente, não incomodam. Uma construtora erguer um edifício de 172 metros de altura, com quitinetes, unidades hoteleiras e escritórios, além de lojas no térreo, é que suscita revolta. Não é fato de que milhares de pessoas viajam dezenas de quilômetros diariamente para trabalhar, estudar ou se entreter no Tatuapé, sem qualquer perspectiva de poder melhorar sua qualidade de vida e passar a fazer aquele deslocamento a pé, é o fato de que alguém tirou meia dúzia de imóveis, cujo m² para compra era inacessível e cuja densidade populacional era baixa, para erguer um prédio que, para os padrões tacanhos de São Paulo, é alto.

Quando houve o anúncio de uma parceria público-privada voltada à construção de mais quitinetes e escritórios no espaço aéreo do terminal urbano norte da mesma estação, a poucos metros do Platina 220 (o tal edifício de 172 metros de altura), mais revoltosos surgiram, atacando o projeto como um todo e minando qualquer possibilidade de diálogo. Baixada a poeira das notícias a respeito, nenhuma outra palavra foi dita.

Atitudes do tipo, quando logram êxito, contribuem para agravar a escassez de unidades.

Atitudes do tipo, sob o pretexto de defenderem os interesses dos mais vulneráveis, contribuem para reforçar um efeito cascata de alta de preços, incidindo do topo à base da pirâmide.

Atitudes do tipo, sob uma retórica supostamente anticapitalista e contra práticas especulativas, na prática, fortalecem a especulação pelos proprietários dos imóveis atuais, que são beneficiados pela escassez e podem marcar o preço sem serem incomodados pela esquerda.

Atitudes do tipo, ventilando a defesa de uma identidade operária supostamente em risco, estigmatizam um dos principais instrumentos de compactação urbana e aumento das densidades, que é a verticalização, aumentando a pressão sobre os sistemas de transportes públicos e reforçando a ideia de que o problema está apenas no transporte, não no mau uso e ocupação do solo.

Se existisse um esforço coordenado crível, capaz de produzir outros formatos de habitação mais acessíveis naquele local, uma oposição construtiva e racional seria louvável, mas o que existe é uma interdição completa do debate para marcação de posição. E a posição é marcada por e para meia dúzia de tuiteiros.

Nossa crise política não se criou por acaso. “É culpa do mercado” ou “é culpa do estado” reproduzem as discussões rasas que ajudaram a cavar o buraco de extrema-direita no qual fomos atirados.

O COMMU continuará firme tentando fomentar uma discussão que não se restrinja a meia dúzia de iluminados em porões cibernéticos, como é o caso do Twitter. Precisamos de mais pessoas engajadas, que gostem de buscar dados e leituras, que gostem de produzir conteúdo, que não se acovardem e, que diante do contraditório, não saiam “batendo a porta e chutando mesa”, abandonando espaços e se encastelando em meio a docentes que publicam artigos com associações elitistas de moradores ou entidades corporativistas que pouca ou nenhuma legitimidade possuem diante do cidadão comum e cujo protagonismo nunca poderá ser totalitário num campo interdisciplinar, tal como é o caso do campo de políticas públicas em torno de territórios urbanos e permeados pelo fenômeno da metropolização.

Se você ainda não acompanha o COMMU, curta agora mesmo nossa página no Facebook e siga nossa conta no Instagram. Veja também como ajudar o Coletivo voluntariamente.

comments powered by Disqus